NEWS

■<9月コラム>運転手を請負契約する流れとは?委任・派遣契約との違いとは?

質の高い運転サービスを受けたい、本来の業務に集中したいなどの理由で運転業務のアウトソーシングを検討する企業は多いでしょう。契約にはいくつか種類がありますが、なかでも注目したいのが請負契約です。ここでは請負契約の特徴をふまえ、委任契約・派遣契約との違いを詳しく説明します。契約締結の手順も紹介するので、運転業務のアウトソーシングに役立てましょう。

1.運転業務をアウトソーシングするメリット

運転業務をアウトソーシングするメリットとは、どういうものでしょうか。まず、質の高いサービスを受けられるということが挙げられます。プロのドライバーは、社長や役員に対応しても問題ない接客マナーを身に着けています。もちろん、運転技術も申し分ないでしょう。一方、運転が本業でない会社で運転手を募集するのは難しいものです。しかるべきスキルを身に着けさせるには時間がかかります。また、本来の仕事があれば運転ばかりに時間を割けません。このため、従業員に運転業務を任せるよりも、初めからプロのドライバーを頼る方が良いと考えられるのです。労務管理・車両管理を省けるのもメリットといえるでしょう。加えて、運転業務をすべて任せれば、自社で運転業務に関わる福利厚生や退職金・賞与といった人件費、車両メンテナンス代などを用意せずにすみます。支払うのは契約費用のみなので、最終的に経費を削減できる可能性もあります。

2.委任契約との違い

業務契約には請負契約と委任契約があります。請負契約の特徴は、仕事の結果に対して報酬を支払うという部分にあります。請負契約の場合は、納品した商品に欠陥やミスがあれば損害賠償や責任を負わなければなりません。一方、委任契約とは、業務を遂行さえすれば報酬を受け取れます。仮に成果が見られなくても、業務に従事したのであれば報酬を渡す必要があります。たとえば、請負契約を締結した運送業者が事故を起こしたとしましょう。時間通りに配達できなかった、商品が破損したというようなトラブルが起きれば責任を負うのは運送業者です。

3.派遣契約との違い

請負契約は、派遣契約とも異なります。派遣契約を結ぶと、業務の詳細を自社で管理しなくてはいけません。休日や夜間の人員管理なども行わねばならず、手間がかかるでしょう。計画を成り立たせるための人員を、派遣会社を通じて調達するというイメージです。一方、請負契約では業務を一括して任せられるので、直接的な管理を省けます。続いて、契約期間にも注目してみましょう。請負契約は契約期間に縛られません。ところが、派遣契約の場合は同じ環境で働ける期間は最長でも3年までと定められています。仮にドライバーの仕事ぶりを気に入りもっと長く働いてもらいたいとなると、期間満了のタイミングで契約を見直さねばなりません。直接雇用や別の部門への異動などといった対策に迫られます。

4.請負契約の流れ

請負契約を結ぶには、まず契約会社に問い合わせて打ち合わせの日取りを決めましょう。打ち合わせでは予算を含めて条件を話し合います。最適なプランを立案してもらい、見積もりを取得しましょう。また、希望すれば事前にドライバーと面接することもできます。特に役員専用の運転手を契約するときは、運転スキルだけでなく接客マナーや人間性も重視されます。納得した相手と契約できるように、ぜひ面接を利用すると良いでしょう。なお、契約を結ぶ前には自動車保険の「管理請負自動車に関する被保険者追加特約」に加入しなければなりません。加入には数日程度かかるので、速やかに手続きを済ませておきましょう。

請負契約だと管理不要で高いサービスを得られる

運転業務をアウトソーシングする際には、請負契約を締結するのがおすすめです。契約会社の管理のもと業務を遂行してもらえるので、自社で労務管理や車両管理をする必要がありません。また、プロのハイレベルなサービスを受けられるのも魅力でしょう。請負契約を考えているのであれば、契約会社に見積もりや資料請求をしてみてはいかがでしょうか。

社長・経営者に関する「トランスアクトグループ」の記事も読まれています

社長・経営者に関する「一般財団法人トランスアクト財団」の記事も読まれています

社長・経営者に関する「株式会社トランスアクトホールディングス」の記事も読まれています

役員運転手・社長秘書に関する「株式会社トランスアクト」の記事も読まれています

役員運転手・運転手・ドライバーに関する「DRIVE4ME」の記事も読まれています

社長秘書・秘書・セクレタリーに関する「SECRETARY4ME」の記事も読まれています

■テレビ朝日「お願い!ランキング」に代表の橘が出演しました②

弊社代表の橘が、テレビ朝日「お願い!ランキング」にVTR出演しました。

国会議員秘書時代に経験した「忖度」にまつわるエピソードをクイズ形式でお答えします!

今、何かと話題になっているキーワード「忖度」(そんたく)

国会議員秘書経験者の橘がこれまでの仕事においてどんな「忖度」をしてきたのか?

「忖度」=他人の気持ちを推し量ることによってどんなピンチを切り抜けてきたのか?

クイズ形式の問題VTRで体験談をお話しします。

【放送日】

2017年9月18日(月)24:50~25:20

http://www.tv-asahi.co.jp/onegai_chosenkyo/

放送ぎりぎりの本当にあった裏話?!を是非ご覧ください!

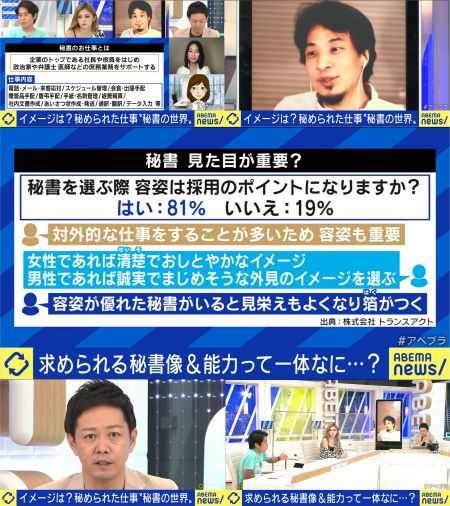

■秘書にまつわるアンケート調査結果がテレビ朝日「ABEMA Prime」に取り上げられました

「秘書って必要? 知られざる仕事の実態!~秘書の必要性とあり方~」という議題で特集されました。

過度な演出や切り取りを完全排除。たっぷり時間をかけて、ニュースの本質を探る報道リアリティーショー「ABEMA Prime」にて、株式会社トランスアクトが行った秘書にまつわるアンケート調査結果が取り上げられ、秘書の必要性とあり方について白熱した議論が交わされました。

【放送日】

2021年9月10日(金)21:00~23:00

■<9月コラム>秘書に欠かせないスキル!ビジネスメールを作成する際のポイント

秘書は、担当する役員のさまざまな仕事を代行することが主な仕事です。電話の応対と匹敵して、多い仕事が「メールでのアポイント取り」です。メールでは、送信先に失礼にならないよう、ビジネスマナーが求められます。気をつけるべきマナーには、どのようなものがあるのでしょうか。この記事では、秘書向けのビジネスメールの書き方について紹介します。

1.メールを送るときの確認事項

秘書は、役員からメールでのアポイント取りを頼まれる機会も多い傾向です。メールは、作成前にいくつかのポイントを確認する必要があります。まずは、「メールを送る相手」です。先方の秘書とメールでやりとりを行い、細かな日時の調整を行うことがあります。このとき、メールの送り先を間違えてしまうと、トラブルに発展するおそれがあるため注意が必要です。メールを送る相手は、よく確認するようにしましょう。さらに、「面談の希望日程と時間」についてチェックを行います。面談は、お互いの都合を考慮して決めることが基本です。具体的な日時を提案する際は、先方の都合も考えて「いくつかの選択肢」を用意するようにしましょう。加えて、「面談の場所」も重要です。面談をする際に「こちら側が出向くのか」「先方に足を運んでもらうのか」など誤解のないように、しっかりと確認しておきましょう。

2.ビジネスメールを作成する際のポイント

実際にビジネスメールを作成する際は、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。メール作成時のポイントには、以下のようなものがあります。

2-1.分かりやすく簡潔に

ビジネスメールを作成する際は、わかりやすく簡潔な内容を心がけることが重要です。企業において重要な役職であるほど、たくさんのメールが送信されてきます。送信したメールの件名が入っていなかったり内容がシンプルすぎたりすると、ほかのメールに埋もれてしまうおそれがあるため、注意が必要です。特に、「お打ち合わせの件」のように要点が盛り込まれていない件名では、先方に気が付いてもらえない可能性があります。ビジネスメールは、「中身を見なくても大体の内容がわかる件名」にすることが基本です。用件が伝わる、工夫した件名を考えましょう。さらに、本文は「5W1H」を意識することが重要です。「誰か」「いつ」「何を」「なぜ」「どこで」「どのように」という要素を意識して文章を作成します。端的かつ誰が見てもわかりやすい内容にしましょう。

2-2.正しい敬語を使う

ビジネスメールは、きちんとした「敬語」を使うことを心がけましょう。プライベートのような言葉遣いや文面は、避けることが基本です。なお、シンプルな単語で明確に用件が伝わるよう、ビジネスでは独特の言い回しや用語を使うことが多くあります。秘書もビジネスメールの作成時に、ビジネス表現を効果的に活用することが求められるでしょう。また、文面を考えるときに、よくある間違いが「自分の担当役員に敬語を使ってしまう」ことです。例えば、「担当役員に役職をつける」「『言っている』を『おっしゃっています』と先方に伝えてしまう」などがあります。このような間違った敬語を使わないように気をつけましょう。

2-3.誤字脱字に注意!

ビジネスメールのマナーとして、「誤字脱字に注意する」ことが求められます。特に、メール送信先の「社名」や「氏名」は、間違えないように注意が必要です。社名や氏名の間違いは、相手にとって失礼にあたるため、細心の注意を払いましょう。社名の場合は、特に「株式会社をつける位置」がポイントです。前株なのか、それとも後株なのか、あらかじめチェックしておきましょう。さらに、アルファベットなのかカタカナなのか、確認しておくと安心です。相手の氏名については、「旧字体」が含まれていることがあるため要注意です。これらの点をしっかりとチェックしたうえで、メールを送信するように心がけましょう。

ビジネスメールの作り方を理解しておきましょう

秘書のビジネスメール作成方法は理解できたでしょうか。秘書として活躍するためには、正しいビジネスメールを作成するスキルが求められます。メールは、先方の社名や氏名など誤字脱字に十分注意して作成するように心がけましょう。秘書として好待遇で働きたいのであれば、人材派遣サービスの「トランスアクト」を利用することがおすすめです。ビジネスマナーを身につけて、頼りになる秘書を目指してみてはいかがでしょうか。

社長・経営者に関する「トランスアクトグループ」の記事も読まれています

社長・経営者に関する「一般財団法人トランスアクト財団」の記事も読まれています

社長・経営者に関する「株式会社トランスアクトホールディングス」の記事も読まれています

役員運転手・社長秘書に関する「株式会社トランスアクト」の記事も読まれています

役員運転手・運転手・ドライバーに関する「DRIVE4ME」の記事も読まれています

社長秘書・秘書・セクレタリーに関する「SECRETARY4ME」の記事も読まれています

■MINATOシティプロモーションクルー認定事業に選ばれました

港区では、区の魅力やブランドを国内外に広く発信する個人、企業・団体を「クルー(仲間)」と位置付け、その取組(事業)を「MINATOシティプロモーションクルー認定事業」として認定し、様々な支援を行っています。

株式会社トランスアクトは、シティプロモーションシンボルマーク啓発分野での取り組みが認定事業に選ばれ、港区のシティプロモーション推進役として活動して参ります。

■MINATOシティプロモーションクルー認定事業一覧

https://www.city.minato.tokyo.jp/citypromotion/crew/list/2020.html